JA信州うえだの話題

JA信州うえだの話題

農政活動や地域農業について意見を交換

JA信州うえだは2月16日、上田市の本所で総合運営委員会を開催した。各区域の運営委員長や組織代表、JA役職員などあわせて54名が参加。JAが行う農政活動や農業者支援策の報告、2026年度の事業計画の説明を行い、意見を交換した。

同JAでは、区域ごとに運営委員会を年2回行うほか、年に1回各区域の運営委員長や生産者組織・組合員組織の代表が集まる総合運営委員会も開く。対話を通じて組合員の意見を集約し、事業運営や計画策定に反映することを目的に開催している。

この日は、眞島実代表理事組合長が、「来年度は第11次中期3カ年計画2年次であり、農業振興戦略・組織基盤強化戦略・経営基盤強化戦略の3つの戦略を着実に実践し、農家の所得向上・地域活性化に貢献できるよう取り組んでいく。そのためにも本日忌憚のないご意見をちょうだいし、JA運営に生かしてまいりたい」と、あいさつした。

参加者からは、農畜産物の適正価格実現についてや共同利用施設の更新、担い手の確保、女性の組合員加入促進など、多岐にわたる質問や意見が出て、これからの地域農業やJA運営に対しての活発な意見交換の場となった。

らっきょう酢を活用しておもてなし料理を簡単に

JA信州うえだ真田地区事業部は2月19日、「エーコープマーク品らっきょう酢」を使った料理教室を上田市真田町長の同事業部で開催。組合員・地域住民ら、初参加者や男性参加者を含む7名が集まり、3品を実習した。

この教室は、同地区事業部が組合員・地域住民を対象に、JAに出掛ける機会を増やし、地域に人の輪を広げることを目的に開く「JA生活文化活動」の一環。今回は、エーコープマーク品を“知って”“使って”もらおうと企画した。実習メニューは、ひな祭りに向けておもてなし料理にも使える料理を選んだ。

まず、JAくらしの活動相談員からエーコープマーク品やらっきょう酢について紹介したあと、早速調理に挑戦。「ミニケーキ寿司」は、らっきょう酢を使った酢飯の手軽さを体験し、具材と合わせて彩りよくケーキのように仕上げた。「鶏手羽元のらっきょう酢煮」は、らっきょう酢で煮るだけで肉に味と照りがついて完成。さらに、デザートの「ティラミス」では、泡立てた生クリームにらっきょう酢と砂糖を加えて味見をすると、「おいしい!」と驚きの声が上がった。

参加者は、「どの料理も手軽にでき、家で早速作ってみたい」「初めて参加したが、みんなで協力して和気あいあいと楽しくできた。らっきょう酢のいろいろな使い方もわかってよかった」と、笑顔で話した。

また、「妻に勧められて参加した」という男性は、材料を切ったり調味をしたりと積極的に学び、「ティラミスは妻に食べさせたい」と、成果に自信を持っていた。

同事業部は、3月は野菜を使ったおやつ作り講習を計画している。

A・コープファーマーズうえだ店リニューアルオープン

株式会社長野県A・コープは、A・コープファーマーズうえだ店と農畜産物直売所マルシェ国分を2月13日リニューアルオープンした。当日は同A・コープやJA信州うえだ、全農長野など関係者が集まりオープンに向け朝礼を行った。1月15日から2月12日の約1カ月かけリニューアル工事を行い、冷蔵ケースや店内装飾、売り場レイアウトの変更などを行った。

同店は、全国初のファーマーズ店であり、県下最大の生産者直売コーナーを持つ店舗として平成22年の開店以来、A・コープのパイオニア店舗として重要な役割を果たしてきた。今回のリニューアルで、生産者直売コーナーのさらなる拡充、地元畜産農家の牛肉、地域の酒蔵コーナーなど地元産の商品を掘り起こし、地域の農業振興と地域社会の発展に貢献していく。

あいさつした同社山﨑進代表取締役社長は「今回のリニューアル、組合員や地域のお客様に新たな満足を提供し、お客様にとってのナンバーワン店舗となることが目的です」と話した。

同店の庭野浩一店長は「当店に対する地域の組合員、お客様の期待は非常に高い。期待に応えるために精一杯努力し、お客様に喜んでいただきましょう」と意気込みを話した。

同直売所に出荷するマルシェ国分・愛菜館直売所利用組合には800人の会員が出荷登録している。年間を通し旬の農畜産物や加工品を販売している。同直売所委員会の若林久芳委員長は「素晴らしい店舗になった。我々もより研究し、努力し自分が納得しおいしい物を皆さんに提供したい」とあいさつした。

当日は同委員会が地元産キノコを使ったキノコ汁300食を用意し、来店者に振る舞った。

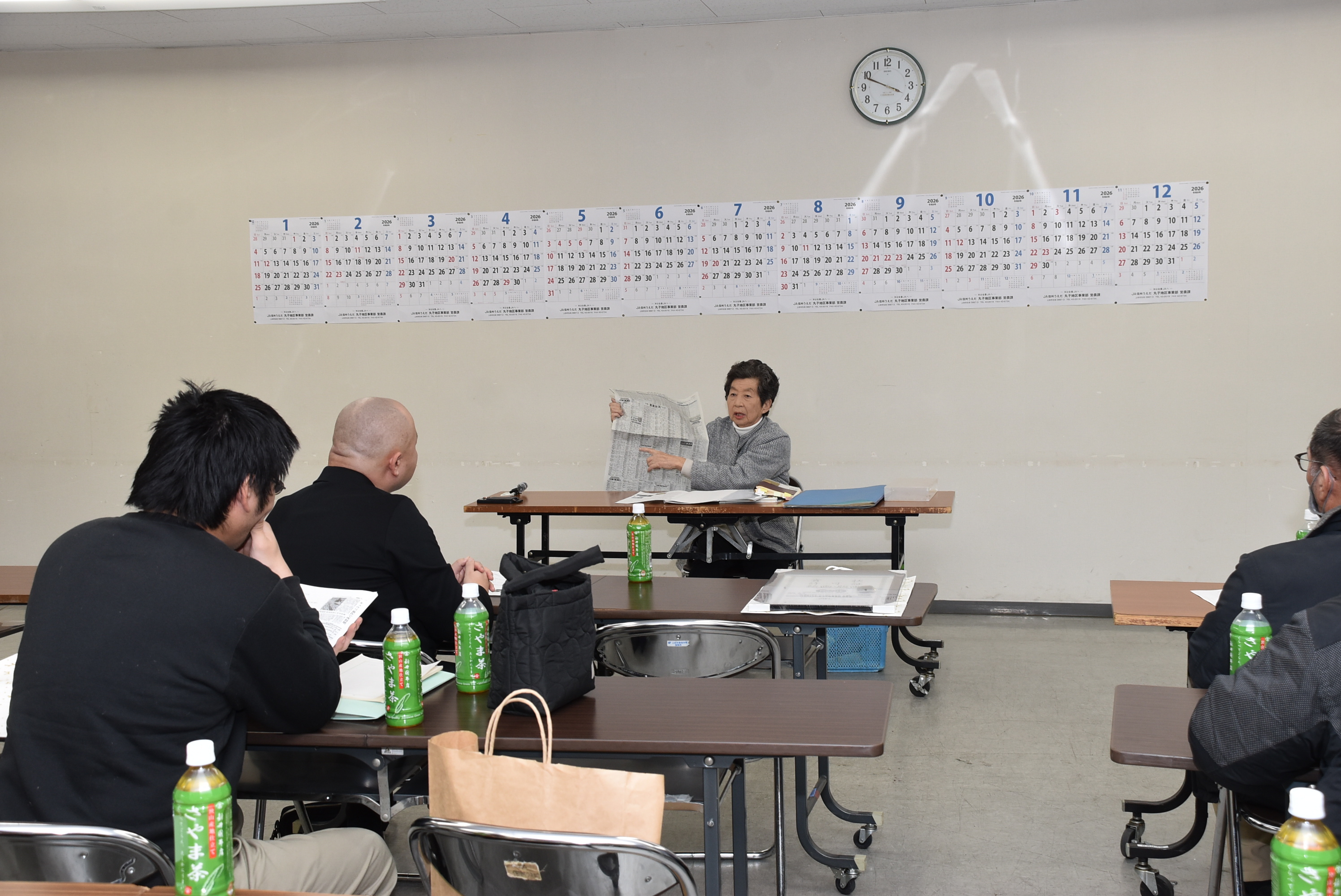

きゅうり多収穫共進会褒賞授与と生産販売反省会

JA信州うえだきゅうり部会は、2月13日、2025年度の「第21回JA信州うえだきゅうり多収穫共進会褒賞授与式」と、きゅうり部会生産販売反省会を、同JA流通センター会議室で開催した。

反省会では、25年度の生育状況や生産・販売実績、26年度の生産販売方針を確認した。共進会では、最高位の長野県知事賞に岡本ジルベルトさん(西部地区)が輝いた。

部会員やJA関係者、JA全農長野、市場関係者など36人が参加した。反省会で、同JAの眞島実組合長は「夏場の猛暑・高温下での栽培管理には大変なご努力を頂いた。おかげで消費者に安全・安心で新鮮なきゅうりを出荷できた」とねぎらいの言葉を述べた。次年度の出荷目標は7万ケース(1ケース5キロ)とした。

共進会褒賞授与式は、上小地域の生産振興と栽培技術や品質の向上を目的としている。作付面積や収穫量、A等級比率などを審査した。また、今年度から新たに、就農5年以内の新規栽培者の技術向上を目的とした「新規栽培者特別賞」を設けた。

きゅうり部会65周年基調講演では、当JAきゅうり部会員として長年生産してきた河合きよ子さん(77)が、「きゅうり部会発展に向けて」と題し、作業を記録してある5年日誌や各関係機関から発行される資料ファイリングを活用し自身の作業をしっかり振り返り改善すること。また、日本農業新聞などの市況を自身で確認することにより高値で販売してもらうにはどのような品質の物を栽培出荷するかの重要性を説き、個々の生産者の努力が信州うえだきゅうり部会の評価しいては、ブランド力、所得向上につながると熱弁し意識統一を図った。

その他の入賞者は次の通り(かっこ内は地区名)。

全国農業協同組合連合会長野県本部長賞=清水雅史(上田東) ▽長野県上田地域振興局長賞=上原進 ▽21上小農業活性化協議会長賞=小林エステラジョージ(上田東) ▽全国農業協同組合連合会長野県本部東信事業所長賞=菅野洋平(東部) ▽信州うえだ農業協同組合長賞=梶谷仁(上田東) ▽信州うえだ農業協同組合きゅうり多収穫共進会運営委員長賞=柳谷順尚(東部) ▽新規栽培者特別賞=田代渓太郎(塩田)

手作り十二支を揃えよう!恒例の干支飾り作り

JA信州うえだ女性部真田支会は1月28日、JA真田支所で「干支手芸」教室を開いた。今年で8回目を迎える人気の活動だ。今年は12人が参加して、おしゃべりしながら干支『午』の置物を縫い上げた。

講師は同支会員の宮下快子さんが務め、オリジナルの作り方を紹介した。宮下さんが揃えた材料セットを使い、本体の部分を縫い合わせて綿を入れ、耳や目、たてがみ、尾などをつけて馬にし、鞍や手綱などの飾りをつけて完成させた。

参加者は、「とてもかわいくできた」「8体目の干支。これまで作ったものも全部並べて飾ってある。十二支が揃うまで、ぜひ続けてやってほしい」と、笑顔で話した。

交流深めて来年度の活動へも期待

JA信州うえだ女性部真田支会は2月2日、今年度2回目となる総役員会を開いた。会場となった、同JA子会社の(株)ジェイエイサービスが運営する上田市の川東セレモニー「虹のホール」に、支会役員・グループ長22人が集まった。

会議では、2025年度活動の反省と26年度の計画、また支会会費の改正について協議した。26年度に向けて、女性部加入の呼びかけ、共同購入利用の推進、『家の光』購読拡大等に力を入れるほか、統一学習テーマとして25年度に引き続き「微細米粉」を取り上げることを決めた。

会議終了後は、同ホールが昨年新たに敷地内にオープンした小規模葬ホール「川東セレモニー別館」の内覧を行ったほか、フラワーアレンジメント講習や会席料理での懇親会を行い、交流を深めた。

さらにこの日は、6年目を迎えた「仲間の笑顔プロジェクト」として、「ジニア」の種も配布した。全会員で同じ花を育てて仲間の絆を強め、きれいな花で地域に笑顔も咲かせようと取り組むプロジェクト。グループ長が種を受け取り、各グループ員へ届ける。

参加者は、「久しぶりに会食も合わせて行い、会話が弾んで意見交換もでき、よい会議となった」「活動の反省をしっかりと行い、要望も出て、来年度は活動がいっそう盛り上がりそうだ」と、来年度の活動へ期待を込めた。

3月4日には支会の総会を開催予定だ。

これからのJAをになう職員育成へ 研修のレポート発表を実施

JA信州うえだは2月9日、「中核人材育成研修修了レポート報告会」を本所で開いた。本年度の受講者9名が登壇し、自部門の課題と解決策を発表。審査員としてJA常勤役員らが、テーマの魅力度や論理性、課題解決の提案内容、表現力などの観点で審査し、最優秀賞に金融共済部業務課の花岡健一係長を選んだ。

この研修は、マーケティングの考え方を応用し、論理的な企画書を作成できるような職員の育成が目的。また事業戦略立案までの流れを学習することで、日頃の業務における業務改善提案につなげていくことも期待して、係長・主任級の職員を対象とした。

受講者は10月から1月まで、5回の研修を受講。経営戦略やマーケティング理論を学んだほか、フィールドワークやグループワークを重ねてきた。

この日は、常勤役員をはじめ受講者の所属長など、38名が出席し、各発表を興味深く傾聴した。受講者は、学んできた経営戦略の分析手法を駆使して自部門の現状を分析し、課題とその解決策を提言した。

最優秀賞の花岡さんの発表テーマは、「窓口業務の不平不満 その原因は人手不足なのか」。社会問題となっている人材不足のなか、ネットバンクの普及・利用拡大により事務処理を効率化し、提案・相談業務へ回す時間を創出、そして組合員・利用者に寄り添って問題を解決することで関係強化につなげていくことを、目指す姿とした。

講評として眞島実代表理事組合長は、「職場では、さらに思いを込めて業務改善の提案をし、実現していってほしい。『人の話を聞いて工夫をする、超一流のJA職員』となってくれることを期待する」と、激励した。

JA信州うえだ、26年度エーコープ新茶供給推進大会を開催

JA信州うえだは2月10日、上田市の本所で26年度エーコープ新茶供給推進大会を開いた。JA全農長野やハラダ製茶(株)、JA役職員ら34人が出席。本所と各会場をウェブ会議システムで結び、オンライン併用での開催となった。

エーコープ銘茶は、JAグループでの取り扱い開始から70年以上の歴史を持つ。大会では、多くの組合員や地域住民に愛飲してもらうことで、JA職員と組合員の関わりを深め、より身近なJAづくりを進めることを目的とする方針が確認された。

JA生活サポート課の丸尾信夫課長は、26年度の新茶普及拡大に向けた取り組みについて説明。「JAや関連組織が一丸となって、地域に根ざした新茶の普及活動を進めていきたい」と意気込みを語った。

また、眞島実組合長は「エーコープ銘茶は、長年にわたり地域の皆さまから高い評価を頂いている重要な品目です。目標達成に向け尽力いただきたい」とあいさつしました。

地域の健康と絆づくりをJAから

JA信州うえだでは、自律的な自己改革への取り組みとして、組合員との対話を通じた農業所得の増大・農業生産の拡大をはじめ、地域の活性化、経営基盤の強化に取り組んでいる。さらに「組合員・地域に愛され必要とされるJA」を目指し、地区事業部ごとに組合員や地域住民が参加するさまざまな地域づくり活動も行う。

真田地区事業部は、その一環として「健康づくりと地域との交流促進」に力を入れる。毎年、組合員や地域住民を対象に参加を募集して開催する「JA健康づくり教室」は人気の活動だ。5年目となる今年は、10~12月に5回シリーズで開き、のべ32人が参加した。

内容は、参加者のアンケートなどをもとに企画し、年によって開催時期や回数、講師もさまざま。今年は、1回目のテーマが「転倒予防」、2・4・5回目は「レクリェーション&脳トレ」、3回目は「認知症予防」。講師には、JA長野厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯病院の健康運動指導士や、長野県レクリエーション協会のスポーツレクリエーション指導員を招いた。

「転倒予防」と「認知症予防」講座では、健康運動指導士が、踏み台昇降など筋力アップのための運動だけでなく、お手玉や50音カードを使った単語づくりゲームも指導。「レクリェーション&脳トレ」講座では、スポーツレクリエーション指導員の佐藤暁氏が、手遊び、ニュースポーツのモルック、ちぎり絵と多彩な講座を指導した。

いずれの講座も、参加者同士がコミュニケーションをとれる内容を取り入れている。健康づくりだけでなく、JAが地域交流と絆づくりの場となるためだ。

参加者は、「頭も身体も使って、勉強にもなった。参加してよかった」「お手玉やカードを使ってのゲームは、みんなで協力してとても楽しくできた」「初めてのちぎり絵は、下絵もなく難しいのではと思ったが、始めたら夢中になり、よい指の運動にもなった」と、はつらつとした笑顔を見せた。

同事業部の中澤元秀部長は、「地域のみなさんにJAに集ってもらい、笑顔で過ごしてもらうことが、地域の活性化にもつながると考えている。これからも組合員・地域のみなさんのために地域づくり活動を進めていきたい」と意欲をみせる。

若手生産者の交流会を企画 JA職員ともつながり強化

JA信州うえだ東部地区事業部営農課は1月29日、「東部地区若手生産者交流会」を東御市のラ・ヴエリテで開いた。果樹・野菜などさまざまな品目の生産者22名をはじめJAの役職員、東御市職員ら、合わせて約50名が参加した。

この会は毎年農閑期に開いており、今回が4回目。目的のひとつは、東部地区で生産活動をする新規就農者や比較的就農歴が浅い生産者らが、品目を超えて交流できる場をつくること。もうひとつは、JA職員においても、生産者と普段から関わりがある営農部署職員だけでなく、金融事業等を担当する職員もさまざまな面でサポートできるつながりをつくることだ。

開会にあたりJA理事でありJA農づくり委員会の舩田寿夫委員長は、「地域農業の未来に向けてみなさんには大きな期待がある。今日は日頃の思いを出してもらい、ともにこれからの地域農業について語り合いたい」とあいさつした。

生産者は自己紹介として、就農年数や栽培品目などについて話した。JA側からも自己紹介し、担当地区や業務、おすすめ情報を提供。顔と名前を覚えてもらい、今後の相談窓口となっていきたいと伝えた。

意見交換では、老朽化する共同出荷施設の今後についてなど、産地の将来につながる意見を交わした。

懇親会では、地元産農産物を使った料理を囲み、親睦を深めた。生産者は、「同じ品目でも若手が集まる機会はなかなかない。違う作物であればなおさら。今後も続けてほしい」と話した。

お知らせ

- 2026年2月 (8)

- 2026年1月 (8)

- 2025年12月 (7)

- 2025年11月 (7)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (5)

- 2025年8月 (3)

- 2025年7月 (6)

- 2025年6月 (5)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (8)

- 2025年3月 (8)

- 2025年2月 (6)

- 2025年1月 (6)

- 2024年12月 (4)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (5)

- 2024年9月 (11)

- 2024年8月 (3)

- 2024年7月 (7)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (5)

- 2024年4月 (5)

- 2024年3月 (8)

- 2024年2月 (10)

- 2024年1月 (5)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (4)

- 2023年10月 (4)

- 2023年9月 (5)

- 2023年8月 (5)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (5)

- 2023年4月 (6)

- 2023年3月 (5)

- 2023年2月 (5)

- 2023年1月 (6)

- 2022年12月 (4)

- 2022年11月 (4)

- 2022年10月 (2)

- 2022年9月 (5)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (5)

- 2022年6月 (4)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (5)

- 2022年3月 (5)

- 2022年2月 (7)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (25)

- 2021年9月 (19)

- 2021年8月 (15)

- 2021年7月 (17)

- 2021年6月 (23)

- 2021年5月 (15)

- 2021年4月 (21)

- 2021年3月 (27)

- 2021年2月 (15)

- 2021年1月 (10)

- 2020年12月 (18)

- 2020年11月 (19)

- 2020年10月 (30)

- 2020年9月 (20)

- 2020年8月 (16)

- 2020年7月 (17)

- 2020年6月 (14)

- 2020年5月 (12)

- 2020年4月 (18)

- 2020年3月 (15)

- 2020年2月 (10)

- 2020年1月 (13)

- 2019年12月 (17)

- 2019年11月 (15)

- 2019年10月 (25)

- 2019年9月 (18)

- 2019年8月 (18)

- 2019年7月 (25)

- 2019年6月 (17)

- 2019年5月 (22)

- 2019年4月 (17)

- 2019年3月 (22)

- 2019年2月 (20)

- 2019年1月 (18)

- 2018年12月 (29)

- 2018年11月 (24)

- 2018年10月 (27)

- 2018年9月 (23)

- 2018年8月 (33)

- 2018年7月 (32)

- 2018年6月 (30)

- 2018年5月 (19)

- 2018年4月 (22)

- 2018年3月 (25)

- 2018年2月 (17)

- 2018年1月 (16)

- 2017年12月 (28)

- 2017年11月 (24)

- 2017年10月 (27)

- 2017年9月 (23)

- 2017年8月 (31)

- 2017年7月 (14)

- 2017年6月 (15)

- 2017年5月 (11)

- 2017年4月 (11)

- 2017年3月 (13)

- 2017年2月 (12)

- 2017年1月 (8)

- 2016年12月 (13)

- 2016年11月 (12)